令和8年賀詞交換会開催される2026年1月19日

当協会の令和8年の賀詞交換会が、1月15日(木)に東京都港区の芝パークホテルで開催されました。

当日は環境省の幹部をはじめ関連団体から多くのご来賓のご出席をいただき、協会会員会社を合わせ約100名の方が参加し盛大な賀詞交換会となりました。

上村直也会長が新年の挨拶を行い、そのあと今年の協会の活動目標を述べました。

「現在、当協会加盟会社は19社、環境衛生施設の受託件数は全国に1,084か所、17,600人の運転員の方々が日々業務に携わっております。本年も『地域に根ざして社会を支える環維協、より時代に合った、より社会に開かれた活動を目指す』との活動方針のもと、日本の環境衛生施設の運転維持管理業の健全な発展と安全で安定した維持管理に貢献して参りたいと考えております。そのためにも、当協会の目的である、『会員相互の協力により、環境衛生施設の維持管理技術の研究・研鑽と安全で安定的な運営・作業管理の推進を通じて公共事業の使命に寄与すること』に基づき、『現場総合力のさらなる向上』、『事業環境変化、社会要求変化への対応』、『研修活動、広報活動への継続した取り組み』、『大規模自然災害に備え』、『リチウムイオン蓄電池対策の取り組み』に重点を置いた施策に取り組んで参ります。

最後になりますが、当協会の活動には、本日ご臨席賜っております関係省庁や関係機関、自治体をはじめとした皆様方のご支援、並びに会員各社のご協力とご理解が欠かせません。今後とも関係する皆様方の引き続きのご指導、ご鞭撻を心よりお願いいたします。」と決意を表明しました。

続いて、公益社団法人全国都市清掃会議 事務局長の河合一広様から祝辞のあと、乾杯のご発声をいただき、歓談に移りました。

ご来賓の挨拶に移り、環境省 環境再生・資源循環局 局長 角倉一郎様からお話をいただきました。

「環維協の皆様のご尽力により、廃棄物処理システムが1日たりとも止まることなく、しっかりと動いている、こういった状況が維持できているものと深く感謝をしております。廃棄物処理システムを今、危機に陥れている重大な要因がリチウムイオン電池の発火問題です。昨年末に直接、協会の皆様方からお話を伺いまして、廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池に起因すると想定される事故処理の調査結果報告書を頂きまして、私も改めて熟読させていただきました。

リチウムイオン電池の問題は私ども環境省でも大変重大な問題であると、深く受け止めております。そうした観点から昨年にリチウムイオン電池対策に関する関係省庁連絡会議を立ち上げさせていただき、昨年末に関係省庁連絡会議の流れでリチウムイオン電池対策の総合的な施策パッケージを公表させていただきました。これにつきましては消防庁、消費者庁、国土交通省、環境省、経産省の関係省庁が一団となってリチウムイオン電池の収集、回収からリサイクルに至るまで、これにつきまして総合的な対策をとるように盛り込ませて頂いたところです。

更に国民への呼びかけとして、3C(スリー・シー)として正しく買う、正しく使う、正しく捨てる、こうした呼びかけをさせていただくことにさせていただいたところです。しかしながら、これでは、まだまだ私どもとしては不十分だと思っております。昨年の施策パッケージはまだ第一報にしかすぎません。関係省庁連絡会議を足場にしてさらに取り組みを本格的に評価していきたいと思っております。リチウムイオン電池は私どもの生活の身近なものになっております。この数はどんどん増える一方であり、これによる支障は今後ますます増えていくものと危惧しております。このままで行くと私どもとして皆様方のご尽力いただいております廃棄物処理システムの維持が困難になる、ますます危機的な状況になるものと思っております。皆様方の厳しいご指摘を私どもとしても正面から受け止めて、今年もさらに対策を前に進めていきたい。」

次に、環境省からお忙しいなかご列席いただきました環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 課長 杉本留三様、廃棄物適正処理推進課 廃棄物適正処理推進企画官 福井和樹様からご挨拶を頂きました。

中締めは石川副会長が行い、盛会裡に散会となりました。

2026年(令和8年)年頭挨拶2026年1月 1日

―地域や時代の多様な要請に

積極的に応える環維協―

一般社団法人 環境衛生施設維持管理業協会 代表理事会長 上村 直也

新年明けましておめでとうございます。皆様には平素より当協会の諸活動に対しまして多大なるご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。年頭に際し、一言ご挨拶申し上げます。環境衛生施設維持管理業協会(環維協)は、昭和60年4月に廃棄物処理施設の運転維持管理会社の事業団体として設立され、今年で41年目を迎えました。現在、加盟会社数19社、環境衛生施設の受託件数は全国1,084施設、そこで17,600人以上の従業員の方々が日々業務に携わっております。当協会は日本の環境衛生施設の運営並びに施設の存在する各地域の生活にとって必要欠くべからざる存在となっているものと自負いたしております。本年も、「地域に根ざして社会を支える環維協、より時代に合った、より社会に開かれた活動を目指す」との活動方針のもと、「現場総合力のさらなる向上」のため、「操業技術力」「安全衛生推進力」「運営管理力」をさらに高め、広く地域社会に貢献して参ります。また、「環境持続性」「社会的包摂」「経済の発展」の3項目を意識した、持続可能な社会づくりへの取組を継続するとともに、地球温暖化防止の観点から、適切な維持管理を通じて、エネルギー使用量とCO2排出量の削減にも努めて参ります。当協会を取り巻く事業環境や社会要求は時々刻々と変化しております。

今後益々増え続けるDBO事業や包括契約に対応した技能の向上に努めるとともに、施設におけるエネルギー回収や資源化に対する機能を増強し、また、防災拠点としての期待にも応えるべく、地域の関係者と協力した活動を推進して参ります。加えて、施設の運転自動化・遠隔運転監視・省力化、並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行への対応を含む、サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行推進に対し柔軟に対応し、事業環境の変化に適応できるよう取り組んで参ります。さらに「働き方改革」の一環として、労務・人事問題、定年延長、女性や障害者の雇用と職場開拓、外国人労働者雇用等の調査・研究を通じ、「より時代に合った環維協、より社会に開かれた環維協」を目指し、働きやすい職場環境の実現に資する活動を推進して参ります。かかる変化の時代には在りますが、当協会として大事なことは、「お客様や地域の皆様に安心と信頼を抱いていただく」ことにあり、今後ともそこに注力していくことに変わりはありません。これからも、維持管理技術及び安全衛生対策の調査研究・指導、維持管理技術者の教育あるいは育成に関する研究と実施、労務管理における問題点の調査研究と対応、市場の傾向調査などを通じて現場総合力の向上に努めて参りたいと思っています。また、事業所管理者研修会を通じて、環境技術の最新技術の紹介や技術レベルの向上に関する講座を開催するなど、さまざまな取り組みを行うとともに、当協会内の活動だけはなく、(一財)日本環境衛生センター、(一社)日本環境衛生施設工業会との技術交流、廃棄物処理施設管理技術者講習会への講師派遣、D・Waste―Netのメンバーとして災害調査やJEMA版BCPの充実など、協会以外との交流も積極的に行っていきたいと思っています。今後の協会活動における大きな目標、課題には次の3つが挙げられると考えております。1点目は「環境施設総括管理士(以下、「総括管理士」)の社会的認知度の向上」です。

総括管理士が広く社会に認められるような存在になってもらいたいですし、総括管理士の活動を通じて社会に貢献できる協会でありたいと思っています。運転維持管理のエキスパートである総括管理士には、指導者としての役割があることをご理解いただいて、会社の垣根を超えて活動し、視野と知識を広げ、技術の研鑽を図ることで、広く社会に認められ、地域社会に貢献し得る存在になってほしいと思っています。2点目は「大規模災害発生時の支援」です。

近年、大規模災害が毎年のように発生しています。そういった中で、廃棄物処理施設も毎年のように被害を受けています。当協会の会員が運転を受託している施設が被害にあうケースや近隣施設としてバックアップをしているケースもあります。地域社会の皆様の生活に一日たりとも支障が生ずることのないよう、協会として、防災も含めて災害廃棄物処理に携わり、地域住民の皆様のお力になれるように活動して参りたいと思っています。3点目は「リチウムイオン蓄電池対策の取り組み」です。

現在、リチウムイオン蓄電池が主な原因であると考えられる廃棄物処理施設の火災が非常に多くなっています。昨年9月に行った総括管理士認定研修会の席上においても、環境省の方が、大規模災害の廃棄物処理とリチウムイオン蓄電池に対する対応が環境省としての重い課題であると話をされていました。私共も協会として、全国の施設での情報収集やデータの提供などを通じて、国の施策に資する情報提供を行っていきたいと考えています。大規模災害での災害廃棄物処理やリチウムイオン蓄電池による火災対策ついては、関係省庁や各自治体とも二人三脚で力を入れて取り組んでいきたいと思っています」以上を踏まえ、本年も当協会の目的である、「会員相互の協力により、環境衛生施設の維持管理技術の研究・研鑽と、安全で安定的な運営・作業管理の推進を通じて、公共事業の使命に寄与すること」に基づき、活動して参ります。最後になりますが、当協会の活動には、関係省庁・自治体をはじめ関係機関の皆様方のご支援、並びに会員各社のご協力とご理解が欠かせません。今後とも関係する皆様方の引き続きのご指導、ご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。

西日本地区懇談会・講演会開催される2025年12月 1日

11月27日にホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンターにて当協会の西日本地区懇談会・講演会が62人の参加を得て、開催されました。

この懇談会は当協会の委員会、部会の活動報告および海外環境衛生施設視察報告を協会役員ならびに主として西日本地区の会員に対して行うもので、毎年この時期に開催しております。

懇談会の後には当協会技術部会アドバイザーである荏原環境プラント(株)の廣勢哲久様による「BCP作成の重要性」と題する講演会が行なわれました。

懇談会および講演会の終了後の懇親会を開催し、会員相互の有意義な意見交換が行われました。

第32回海外環境衛生施設視察を実施2025年11月21日

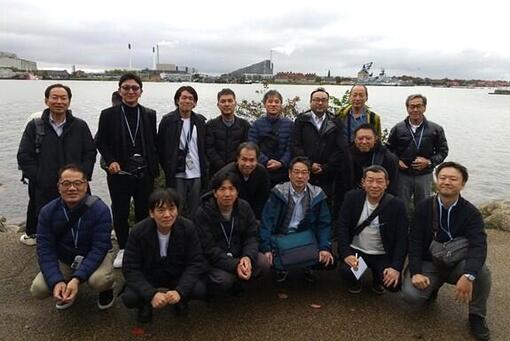

2025年度の第32回海外環境衛生施設の視察は、10月5日(日)〜12日(日)の8日間(コペンハーゲン2泊、アムステルダム3泊、機内2泊)で、コペンハーゲンのVESTFORBRAENDIG waste-to-power(廃棄物焼却発電施設)とARC廃棄物焼却発電施設(通称コペンヒル)、アムステルダムのヴァーターネット(アムステルダム西下水処理場)、オムリン(廃棄物処理施設)の 2か所4施設を回る行程で実施しました。

視察団は岡田団長、小玉副団長以下合わせて11社16名の参加者となり、また現地は晴れ/曇り/雨が日々、或いは時間単位で変わる中ではありましたが、事故もなく予定どおりの行程で視察を終え帰国することができました。

視察の概要は以下のとおりです。(視察順)

1.ARCごみ焼却発電施設(コペンヒル)

デンマーク国内で正体不明のドローンが飛来し、国家レベルでのセキュリティが強化されたため、VESTFORBRAENDIG waste-to-powerの視察受け入れがキャンセルになり、ARC(コペンヒル)は施設内の視察受け入れはキャンセルとなり、外観のみの視察となったが、ARCが運営するリサイクルステーションの視察ができた。

(1)運営会社「ARC」の概要

ARCはコペンハーゲン市及び近郊の4つの自治体が共同で運営する廃棄物資源化の公共会社である。名称の「ARC」はAmager Resource Centerの略称で、その理念は「From Waste to Resource(ごみを資源へ)」という明快なものであり、廃棄物を最終的に処分するのではなく、再利用・再資源化・エネルギー化することで、ごみゼロ社会の実現を目指している。なお、ARCの事業は大きく以下の3つに分類される。

1)ごみ焼却発電施設(Amager Bakke 通称コペンヒル)

コペンハーゲン地域の暖房需要の約10万世帯分をまかなっている。

2)リサイクルステーションの運営

市民が日常生活で出す不用品や資源物を自ら持ち込み、素材ごとに分類、再資源化する。

3)環境教育・情報発信

学校教育や見学プログラムを通じて環境について学ぶ機会を提供、特にAmager Bakkeは「発電所でありながら観光・教育施設」として環境技術を身近に感じられる。

(2)ごみ焼却発電施設の概要

焼却方式 :ストーカ式焼却炉 主蒸気圧力 :69bar

系列 :2系列 主蒸気温度 :440℃

処理能力 :35t/h・炉×2系列 発電量 :64MW

ごみピット容量 :22,000トン 焼却運営開始 :2017年3月

(3)コペンヒル(Amager Bakke)の特徴

ARCの象徴ともいえるごみ焼却発電施設であり、全景を見るだけでも施設の規模の大きさを感じられる。アクリル張りのエレベータから覗いた場内配管の太さからも日本の火力発電所規模である。

設計は世界的に有名な建築家グループ「Bjarke Ingels Group」によって実施されており、単なる焼却施設ではなく、「美しいインフラ」という新しい概念を体現している。

コペンヒルの特徴として、建物全体がなだらかな傾斜を描いており、建物は85mと高く、屋上にはカフェが併設されたスキー場があり、コペンハーゲンの街並みや港湾部を一望できる絶景スポットとなっている。また、ボルタリングやハイキングなども楽しむことが出来る。

「ごみ焼却施設を市民が集う場所に変える」という発想は、これまでのごみ焼却施設のイメージを払拭する環境先進国に相応しい施設であり、環境技術を社会に開くうえで非常に重要である。私たち日本の施設においてもコペンヒルから学ぶべきことは多い。

(4)リサイクルステーション及びDelecentralen(再利用ステーション)

ARCが運営するリサイクルステーションは、市民が自らの手で資源を分別・搬入することを基本した施設である。デンマークでは、ごみ収集の多くが自治体による回収と同時に、市民自身が持ち込む仕組みを組み合わせており、「自分のごみは自分で責任もって処理する」という意識が強く根付いている。

リサイクルステーション内には「Delecentralen(デーレセントラーレン)」が併設されている。ここは、まだ使用可能な家具、家電、玩具、日用品などを再利用するためのステーションである。市民は不要になった品物を持ち込み、スタッフが状態を確認した上で再利用可能な物品を展示・保管する。この仕組みにより、地域の中の物が循環し、廃棄量を減らすだけでなく、市民同士が「モノを共有する」文化を育んでいる。リユース品の提供は無料、もしくは低価格で行われておりコミュニティづくりにも寄与している。

2.WATERNET(アムステルダム西下水処理場)

(1)オランダの水事業の組織

オランダの水事業の組織は、廃水、下水、浄水の3つの処理工程事業が、4つのレベル(Lv)と10社の公社から構成されている。具体的には、Lv1が国、Lv2が12の州、Lv3が393の自治体、Lv4が共通の課題を持つ組合、そして10社の公社である。Lv4に該当する組合組織は、日本では水事業においてあまり馴染みがなく、これは、近隣の自治体が出資して行うごみ焼却事業と同様の考え方であると想像される。

(2) WATERNETの組織と運営事業

WATERNETは、アムステルダム市と地域公共水道局であるAmsutel GooienVechtとの共同組織であり、日本で言うところの公社に相当し、①廃水収集(Lv3)、②下水処理および河川管理(Lv4)、③浄水(Lv3)、の3つの処理工程事業を一括で管理している。

サービスの対象は、アムステルダム市およびその周辺、さらに海面下地帯の17の自治体で約130万人。従業員は2,000人。予算は約4億€(約720億円)。飲料水供給と下水処理以外では水質管理、堤防の維持、地下水の管理など、水の都ならではの事業も手掛けている。

事業運営においては、①人々が住める街をつくる、②生態系を守る、③運河で泳ぐことのできる水質を作る、の3つの目標を掲げている。

さらに、今後の重要課題として、①施設の老朽化、②都市部の人口増、③水の汲み上げ量増大、④CO2削減、⑤環境負荷の低減、の5つを挙げている。これらの課題は日本も同様に抱えている問題であり、特にCO2削減に関しては海抜の低い国にとっては切実である。説明中は終始笑顔だったがこの時だけは真剣な面持ちであった施設のマネージャーが非常に印象的であった。

(3)視察施設の特徴

1)施設は、日本でも一般的な標準活性汚泥法を採用。全ての施設や水槽が地上に構築されており、これは低海抜と軟弱地盤に対する対策であると考えられる。

2)反応タンク設備は日本では見たことのない円筒形の構造物であった。円筒内は右回りの螺旋状に設計されている。初段では硝化のためにエアレーション、後段では脱窒が行われている。エアレーションに使用される送気エアーは、生物脱臭として臭気を送気している。

3)消化タンクは、日本でもなじみのある球体の形状をしている。一方、ガスホルダーは円筒型である。以前は場内の発電に使用されていたが、現在はグリーンガスとして近隣住民に有償で供給している。

4)処理における課題としてPFASやN2Oが挙げられている。特にN2Oについては施設で実験が行われているとのこと。送気量を変えたり流速を落として配管の落下速度を落としたりしている。

(4)特記

WATERNETは世界の26都市をベンチマークとして置き、比較によりサービスの向上や研鑽を高めていて、東京もそのベンチマークの1都市である。

「日本とは海で繋がっている。世界は繋がっているので、地球全体で様々な問題に取り組むべき」とのマネージャーのコメントがあり、この言葉には世界を見据え水や環境を良くしていこうという気概が込められて印象的であった。

3.オムリン廃棄物処理施設(Omrin Ecopark De Wierde)

Omrin Ecopark De Wierdeはアムステルダム市から北西へ125kmのオランダ北部にあるフリーズラント州のヘーレンフェーンに位置し、施設周辺はのどかな牧草地が広がる。

社名であるOmrinとはフリースランド州で用いられる言語であるフリジア語で「ごみ処理場」を意味している。今回の視察では、複合施設Ecopark De Wierde内の分離プラント、発酵工場を見学した。

(1)オランダの廃棄物処理

オランダはリサイクルに対する意識が高く、廃棄物を資源として循環させる仕組みが整備されている。政府は2050までに完全な循環型社会の形成を目指しており、ごみは有益な資源と捉え取り組んでいる。具体的処理では、まず再資源化、次にバイオガス化、最後に焼却によるエネルギー回収、埋立ては出来るだけ有害物などに限る、との考えである。

(2)Omrinの事業概要

Omrinは1984年に設立した、35の自治体が株主の廃棄物管理会社であり、ごみの収集から最終処理までの以下の事業を運営している。

① 家庭や企業から出るごみの収集と分別。また、大規模集積所を14か所運営。

②回収されたごみの選別を行なう再資源化施設Ecopark De Wierdeの運営

③野菜・果物・植栽などの処理に加えて、おむつの有機ごみを発酵処理することでバイオガスを生成し、車両燃料や天然ガスの代替エネルギーとして活用。

④ごみ焼却発電施設であるReststoffen Energie Centraleの運営。リサイクルできない残余廃棄物のエネルギーを回収(発電・熱利用)

⑤焼却後の副産物である灰を資材として舗装材やコンクリートの材料などに再利用。

会社の運営は自治体や企業から得るごみ処理費、リサイクル製品の売り上げ、電力・余熱利用などで成り立っている。自治体からは70€/トンの委託処理費が入る。

(3)Ecopark De Wierdeの施設概要

Ecopark De Wierdeは、分離プラント、発酵工場、DANOドラム、プラスチック選別施設、地域仕分けセンター、最終処分場から成る複合施設である。敷地面積はサッカー場90面ほどで、約600人の従業員で運営しており、24時間稼働の施設を8時間3交代勤務で行っている。女性は全体の15%程度であり、トラック運転手、施設運転員、事務、メンテナンスなどに従事している。

施設では35自治体の約170万人から出る約1,000トン/日の家庭ごみや、10,000社以上の企業から出るごみを処理しており、搬入されたごみは選別施設とクリーンガス施設で51%がリサイクルされる。リサイクルが出来ない残りの49%は、ごみ焼却発電施設であるReststoffen Energie Centraleで処理される。

行政から事業拡大を求められており、2030年までにリサイクル率を現在の51%から75%まで上げることを目標としている。このような取り組みがリサイクル分野で世界的に注目されており、各国から年間75組程度の視察を受け入れている。なお、日本からの視察は今回が初めてであった。

1) 分離プラント

約120台/日のトラックにより搬入される「混合ごみ」は、ふるい機、磁選機、風力選別機、赤外線選別機により、プラスチック、金属、飲料容器、バイオガス原料、砂・砂利・ガラスに選別され77%が再資源化される。更に飲料容器などは、鉄、非鉄、紙、プラスチックに再選別される。

選別後のプラスチックは7万トン/年であり、圧縮・梱包して「ベール」と呼ばれる四角い塊にして輸出し、主にペレットに加工されプラスチック製品の原材料として多くの企業で再利用されている。例えば北欧家具・インテリアで日本でもお馴染みのIKEAでは、2025年現在でリサイクル原料を30%使用しており、2030年までに100%を目標にしているとのこと。

(4)特記

Omrinでは、事業収益を高めるための様々な工夫が執られていた。選別・バイオガス・焼却施設は各1か所に集約、混合ごみの選別施設は24時間稼働、「おむつ」はバイオガスの原料に取込んでいる。また家具、家電は高い比率で修理販売される。使用する電気や車輛燃料は100%自前で賄い、余剰は地域社会に還元される。

このような取り組みにより、補助金などの支援を受けることなく処理委託料のみで黒字経営が成されている。また、2030年までに75%の資源循環を目指し政府目標実現に向けた着実な取り組みを進めている。資源小国でありながらも大量消費に歯止めが掛からない本邦に於いて、参考とすべき取組は極めて多いと感じた。

全ての視察先で、事業の成り立ち、操業体制、今後の展開等について熱心に説明があり、また質疑応答や施設見学に予定時間を超過して対応頂きました。

それぞれ異なる事業主体での処理体制を視察し、その背景や考え方を知ることができ、日本との違いを含めて、今後の業務を進めてゆく上で大いに参考となる有意義な視察となりました。

視察の詳細は当協会の機関誌「環境マネジメント」81号(来年3月発行予定)に掲載する予定ですので、ぜひご一読いただければと思います。

令和7年度(第38回)事業所管理者研修会開催される2025年11月20日

「第38回事業所管理者研修会」がアジュール竹芝で令和7年11月6日(木)、7日(金)の2日間にわたって、受講者100名(ごみグループ88名、水グループ12名)での開催となった。

【1日目】

はじめに上村協会会長が開講挨拶を行った。上村会長は、「環維協の事業目的は『会員相互の協力により、環境衛生施設の維持管理技術の研究・研鑽と安全で安定的な運営、作業管理の推進を通じて公共事業の使命に寄与すること』であり、この事業所管理者研修会は会社の垣根を越えて各所属会社における指導者として、その能力のさらなる向上を目指して実施しており、各講義における貴重な情報を十分にご理解いただきたい。

また、当協会を取り巻く事業環境や社会要求は時々刻々と変化しており、時代、社会環境に即した『現場総合力』の更なる向上に寄与する情報をこの研修会で得て、各事業所において指導者としての能力を十分に発揮し、広く地域社会に貢献して頂くことを切望する。」と激励された。

続いて稲田事務局長より環維協の組織と活動概要説明があり、1日目の全体研修が始まった。

<第38回事業所管理者研修会 開講> <上村会長 開講挨拶>

<全体研修>

特別講演 最新の廃棄物処理動向(1)

「市町村のごみ処理施設の現状と今後」

元(公社)全国都市清掃会議 荒井 喜久雄氏

ごみ処理施設は都市施設であり、円滑な都市生活や良好な都市環境を保持するために不可欠な施設であって、都市形成の骨格をなすものという話から始まり、「市町村のごみ処理の現況」「ごみ処理をめぐる環境の変化」「市町村のごみ処理の今後」等が説明され、最後に施設整備・運営の3本柱「安定性」「安全性」「効率性」に「持続可能な処理体制の確保」「資源循環の確保」「脱炭素化」の視点を付加していくことが必要であると締めくくられた。

特別講演 最新の廃棄物処理動向(2)

「プラスチック資源循環と脱炭素について」

(一財)日本環境衛生センター 環境工学第一部 次長 寺内 清修氏

プラスチック資源循環の背景として、プラスチックの問題点や気候変動問題があり、包括的に資源循環体制を強化するための廃棄物・資源循環分野の法律・計画等について説明された。次に、温室効果ガス排出削減技術の概要として、プラスチック類の分別収集・資源化、高温高圧ボイラによる高効率発電、CCS/CCUS技術等、およびこれらの施策による廃棄物処理施設への影響並びに課題について述べられ、「今後は焼却施設の集約化(広域化)を進めることが課題となる。」と講演を終えられた。

<荒井 喜久雄氏> <寺内 清修氏>

続いて、青木広報部会長より「広報部会のご案内」として、広報部会の活動内容、協会誌「環境施設マネジメント」の内容、協会ホームページについての紹介があり、昼食休憩となった。

午後からは、ごみグループと水グループに分かれ専門技術講座、事業所紹介、ごみ処理・水処理Q&Aおよびグループディスカッションが行われた。

《ごみグループ》

専門技術講座(1)

「ごみ処理施設の事故(リチウムイオン電池由来の発火・火災事故)」

(一財)日本環境衛生センター 理事 藤原 周史氏

近年、多発するリチウムイオン電池の発火・火災状況について、東京消防庁資料等によるご報告および、環境省からのリチウムイオン電池の適正処理についてご説明された。その後、市町村のトラブル事例とその対応状況、新規施設(不燃・粗大ごみ処理施設)における安全対策等について説明がなされた。

事業所紹介

「極東サービスエンジニアリング(株) 上伊那事業所」

所長 丹羽 徹氏

上伊那地域の紹介から始まり、クリーンセンター八乙女の施設概要、業務委託内容、基幹改良工事の取り組み、改善提案活動等について説明された。

《水グループ》

専門技術講座(1)

「し尿処理・汚泥再生処理と脱炭素社会」

(一財)日本環境衛生センター 環境工学第二部 課長 小林 剛氏

脱炭素化社会に関する基本的な説明があり、制度や技術を含めたし尿・汚泥再生処理における脱炭素の取り組み、今後のあるべき将来像として広域化や有機性廃棄物のメタン発酵処理について述べられた。

事業所紹介

「クボタ環境エンジニアリング(株) 伊勢広域NS事業所」

所長 永野 進也氏

施設の所在する伊勢市の紹介から始まり、施設概要、事業所での保全整備やランニングコスト低減に関する取り組み、安全衛生活動等について説明された。

<藤原 周史氏> <小林 剛氏>

・ごみ処理Q&A,水処理Q&A

研修会受講者より出された質問に対しての回答説明が行われた。

・グループディスカッション

地域毎に12のグループを編成して、自己紹介に続き第1部は「防災対策」、第2部は「事業所の課題など」をテーマに自由に討議を行った。

<グループディスカッション> <グループディスカッション>

【2日目】

2日目もごみグループ、水グループに分かれ研修が始まった。

《ごみグループ》

専門技術講座(2)

「廃棄物処理施設へのデジタル・AI活用事例」

(一社)日本環境衛生工業会 (株)タクマ 課長 松本 和正氏

廃棄物処理施設では人手不足や働き方改革への対応を背景に、省力化・効率化を目的としてAI活用が進められており、運転支援(燃焼制御、遠隔監視、選別ロボット)、受入支援(自動受付、AIクレーン)、維持管理支援(計画最適化、性能監視)等の事例が紹介された。

《水グループ》

専門技術講座(2)

「し尿・汚泥再生処理分野の現状と自動化・省力化」

(一社)日本環境衛生工業会 水ingエンジニアリング(株) 部長 若菜 正宏氏

し尿処理施設を取り巻く社会背景と制度の変遷、施設数や処理人口の推移等、し尿処理における現状や課題について説明された。また、センサーや画像解析技術を用いた自動化・省人化の実例について紹介された。

<松本 和正氏> <若菜 正宏氏>

専門技術講座(3)

「環境衛生施設維持管理業協会における環境衛生施設のBCP策定の必要性」

技術部会 アドバイザー 廣勢 哲久氏

環境衛生施設における事業継続計画(BCP)について説明された。「策定した計画を基に繰り返し訓練し、非常時にも対応できるよう準備しておくことが重要である。」と述べられた。

午前の部の最後に尾前技術部会長から環維協技術部会の活動紹介とその成果物が報告された。午後からは、労務・安全衛生管理についてのプログラムが開催され、基調講演とパネルディスカッションが行われた。

労務・安全衛生管理

基調講演(1)

「管理職のための職場の人事・労務管理 心身の健康管理と高齢者の課題」

(株)OHコンシェルジュ 産業医/労働衛生コンサルタント 後藤 桜子氏

心身の健康管理を題材に管理職としての役割について講演された。また後半では近年、課題となっている高齢者雇用における健康と安全について説明された。

基調講演(2)

「“安全ルール”を守って労働災害を防止する」

神鋼環境メンテナンス(株) 顧問(社会保険労務士) 茶園 幸子氏

「安全に作業をするためにルールがあり、安全ルールは分かりやすく、理由を含めて説明することで理解が深まり、遵守される。」と労働基準監督官の観点から人の特性を踏まえた安全管理を実施していくよう講演された。

基調講演に続いて「事業所の労務管理・安全管理」およびサブテーマとして「健康上の配慮が必要な従業員への対応」「安全ルールについて」を題材にゲスト、パネラーに加え、受講者の質問も交えて、パネルディスカッションが行われた。

<後藤 桜子氏> <茶園 幸子氏>

<パネルディスカッション>

井上部会長により「講義やグループディスカッションで得られた成果を持ち帰り、事業所の運営に役立てて欲しい。」と研修の講評と閉会の辞が述べられた。続いて修了証を代表者に授与し、閉会となった。

<井上安全衛生部会長 閉会挨拶> <修了証授与>

※研修会の詳細については、「環境施設マネジメントNo81」(2026年3月発刊予定)に掲載します。

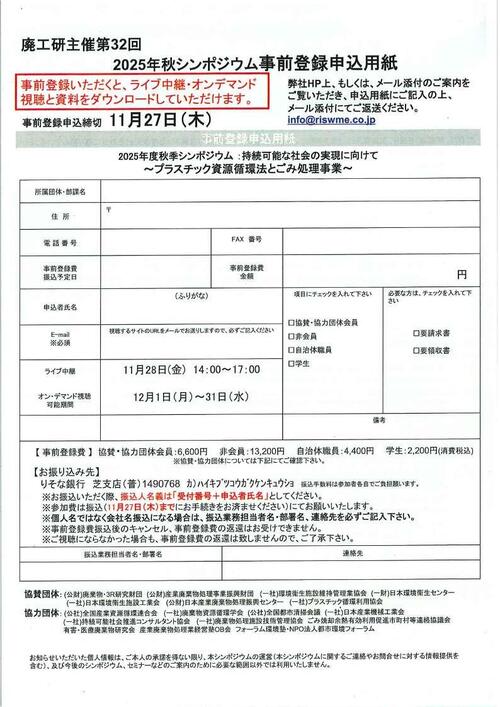

第32回2025年度秋季シンポジウム(主催:廃棄物工学研究所)2025年10月21日

(株)廃棄物工学研究所主催 2025年秋シンポジウムのご案内

持続可能な社会の実現に向けて

〜プラスチック資源循環法とごみ処理事業〜

廃棄物工学研究所 代表の田中勝様からシンポジウム「持続可能な社会の実現に向けて」の案内が届きましたので、ホームページに掲載させて頂きます。

最近のホットな課題「プラスチック資源循環法とごみ処理事業」をサブテーマにしています。基調講演として環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 課長 杉本留三様から「脱炭素社会と循環経済社会の実現に向けた廃棄物分野の重点施策」や地方行政解説として「松山市のごみ減量日本一への歩みと今後の製品プラスチック等資源循環やごみ処理広域化に向けた取り組みについて」などのプログラムがあります。少しでも多くの関係者に視聴していただきたく、ご希望の方はご覧になってください。

大阪産業大学の学生がごみ処理施設を見学2025年10月20日

令和7年8月7日、協会機関誌『環境施設マネジメント』の人気企画である「維持管理第一線/現場訪問記」の取材のため、大阪産業大学デザイン工学部環境理工学科3年の富村悠希さんが、奈良県のやまとクリーンパークを見学しました。

「維持管理第一線/現場訪問記」は、大学生が環境施設の維持管理の現場を訪れ、学生の視点から自由にレポートする企画です。

やまとクリーンパークは、やまと広域環境衛生事務組合の熱回収・リサイクル施設。御所市・田原本町・五條市の可燃ごみ、粗大ごみ・不燃ごみを処理しています。

当日は施設の特徴についてお話を伺った後、実際に施設内を回り、中央制御室や焼却炉、蒸気タービン発電機などを間近で見学させていただきました。

大阪産業大学とイオンモール橿原店の共同プロジェクト「エニKASA」(使用済みの傘の無料貸出)に取り組んでいる富村さん。奈良県との縁を感じながら施設を見学し、「ごみは燃料であり、大切な資源」という説明に感銘を受けていました。

【施設概要】

所在地:奈良県御所市大字栗阪293番地

竣工:2017年6月

運転維持管理:(株)川崎技研

◎熱回収施設

処理方式:ストーカ式

処理規模:120t/d(60t/24h×2炉)

◎リサイクル施設

処理方式:破砕・選別方式

処理能力:11t/5h(粗大ごみ6t/5h、不燃ごみ5t/5h)

富村さんによる現場訪問記は、『環境施設マネジメント』81号(2026年3月発刊予定)に掲載します。

環維協機関誌『環境施設マネジメント』80号を発行しました2025年9月10日

環維協の機関誌『環境施設マネジメント』80号を、2025年9月10日(水)に発行いたしました。 80号は協会設立40周年記念号です。

「巻頭言」は、(一社)日本環境衛生施設工業会の木下元会長に「環境衛生施設は人間である」と題してご執筆いただきました。

当協会会長就任にあたり、上村直也会長が「環維協の事業目的の達成に向けて」と題してごあいさつしています。

「リレー随筆」は、日鉄環境エネルギーソリューション(株)の鈴木章弘代表取締役社長が「ラジオ体操との付き合い」と題して執筆しています。

「座標」に代わる新コーナーとして、今号から「循環〜めぐりめぐる〜」が始まりました。(一財)日本環境衛生センター理事の藤原周史氏が、「ごみ処理施設の整備などが高騰する中での低コスト化に向けて」と題して解説してくださっています。

「The Voice」コーナーでは八代市を訪問し、八代市環境センターマテリアルリサイクル推進施設について伺いました。

「現場訪問記」では、大阪産業大学の千代森柊吾さんが佐賀県多久市のごみ処理施設「クリーンヒル天山」を訪問し、レポートしています。

定例の「維持管理技術講座」「現場からのレポート」なども充実しています。

『環境施設マネジメント』は、協会会員以外の方にもご購入いただけます。

詳細は当協会WEBの「出版物一般案内」をご覧ください。

2025年度環境施設総括管理士資格認定研修会開催される2025年9月 9日

2025年度の環境施設総括管理士資格認定研修会が9月4日、5日の両日、新規申請者18名(ごみ焼却13名、リサイクル2名、汚泥再生3名)、登録更新申請者33名、個人特別会員1名 その他審査委員、協会関係者を含め総勢約70名が参加してアジュール竹芝で開催されました。

上村会長から、「環境衛生施設維持管理業協会は、廃棄物処理施設の運転維持管理会社の事業団体として1985年4月に設立されました。現在、当協会は、加盟会社19社、受託事業所は合計1,084ヶ所に及び、そこには17,600人の加盟各社の運転員の方々が日々業務に携わっております。当協会は日本の環境衛生施設の運営および各地域の生活にとって必要かくべからざる存在となっております。

当協会の事業目的は『会員相互の協力により、環境衛生施設の維持管理技術の研究・研鑽と安全で安定的な運営・維持管理の推進を通じて公共事業の使命に寄与する』ことです。この目的達成のために、『操業技術力』、『安全衛生推進力』、『運営管理力』の3つの要素からなる『現場総合力』の更なる向上を目指し、広く社会に貢献していく活動に取組んでおります。

『環境施設総括管理士制度』は、この取り組みの一環として1992年11月にスタートしました。総括管理士には、運転維持管理のエキスパート集団のリーダーとして、施設性能を最大限に発揮した、安定した質の高い運転・維持管理を自ら行うのみならず、事業所の指導・教育を通じて自社の現場総合力を向上させるとともに、自らの役割を広く社会に広める活動が期待されております。

そのため、総括管理士の方々には、協会内の総括管理士会に所属のうえ、協会の部会活動に積極的に参加頂くとともに、事業所管理者研修会を中心とした研修活動、各種講習会での講師としての教育活動、各種技術誌への投稿による広報活動、各種団体との交流活動を行って頂きます。

当協会を取巻く事業環境や社会要求は時々刻々変化しております。今後とも増々増え続ける長期包括やDBO事業に対応した技術力の向上、また、施設のエネルギー回収・資源化機能の増強や防災拠点としての役割に応えるべく、当協会は地域の関係者と協力した活動をより一層推進していく必要があります。

本日出席の皆さんには、この研修会を通じて、総括管理士の指導者としての役割、活動をご理解頂き、会社の垣根を越えた活動により視野と知識を広げ、技術の研鑽を図ることで、これから広く社会に認められ、地域社会に貢献し得る存在となって頂けるよう、切に祈念しております。」との挨拶がありました。

研修会では環境省、廃棄物関連法人などから著名な方々を講師に招き、最新の環境行政、脱炭素社会に向けたごみ処理の今後の展望と課題、し尿・汚泥再生処理に係る現代の運転管理、廃プラスチック問題とその対応および安全衛生管理など多くの貴重な講義をいただき、総括管理士としての重要な役割を認識するとともに、廃棄物処理に関する最新の情報を得る貴重な2日間でありました。

最後に、廣勢資格審査委員長から、「環境衛生施設維持管理業協会の活動目標は『現場総合力の更なる向上』です。この『総合力』とは、『操業技術力』、『安全衛生推進力』、『運営管理力』の3つの要素です。

この3つの『力』を発展、向上させていくのが、総括管理士の役目だと思っています。総括管理士は事業所の安全・安定操業と適正な運営・維持管理能力の向上を図る指導者となり、環境衛生事業の推進、発展に寄与する大きな使命があります。皆さんは、社会、会社から期待されているのです。高い志を持って頑張って活動していただくことを期待しています。

新規申請者の方々は、9月24日が最大の山場である「審査論文の提出期限」となっています。これまでの経験や実績をベースとした知識、そして本日の研修での新たな認識などを的確に、かつ相手に伝えやすく纏める最後チャンスですので、より一層の努力をお願いします。

日常の業務を行いながらの険しい試練となるかもしれませんが、しっかり体調を整えて論文の作成に邁進してください。そして、その後には12月4日ないし5日に、口述審査があります。口述審査では審査論文に対する内容の精査を行いますので、論文の内容の再確認と理解をお願いします。

私どもは、今後も「総括管理士資格制度」の更なる発展を願っています。そして、「総括管理士」を環境衛生施設の計画・設計・建設・維持管理において必要十分な技術力を有した技術者と位置づけ、その資格の認知度の向上を図っていきたいと思っています。」との激励のメッセージがあり研修会を終了しました。

今回の資格認定研修会の講師とテーマは以下の通りです。

・「環維協の概要および総括管理士の役割」

当協会 環境施設総括管理士会 代表 笠原 浩和氏

・「運転管理会社としての安全衛生対策」

当協会 安全衛生部会 部会長 井上 雅裕氏

・「最近の廃棄物・リサイクル行政の動向について」

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課

廃棄物適正処理推進企画官 福井 和樹氏

・「市町村のごみ処理施設の現況と今後」

元(公社)全国都市清掃会議 荒井 喜久雄氏

・「自治体から見た廃棄物処理施設の運営・維持管理の状況と課題」

(公社)全国都市清掃会議 技術指導部長 髙橋 吉浩氏

・「脱炭素社会に向けたごみ処理の今後の展望と課題」

(一財)日本環境衛生センター 環境工学第一部長 理事 藤原 周史氏

・「し尿・汚泥再生処理に係る現代の運転管理

〜社会情勢の変化から見える今後の運転管理の展望〜」

(一財)日本環境衛生センター 環境事業第二部 次長 岡崎 貴之氏

・「し尿処理・汚泥再生処理施設に係る現代の運転管理

−今後の施設運営に求められる視点−」

(一財)日本環境衛生センター 環境事業第二部 部長 稲田 隆治氏

・「サ−キュラーエコノミーを基調とした日本型都市ごみ処理システム」

(国研)国立環境研究所 フェロー 大迫 政浩氏

・「環境上適正な水銀管理について」

京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 教授 高岡 昌輝氏

・「廃プラスチック問題とその対応」

(株)廃棄物工学研究所 代表 岡山大学 名誉教授 田中 勝氏

認定研修会

上村直也会長 開会挨拶 環境省 廃棄物適正処理推進企画官 福井和樹氏

日本環境衛生センター 理事 藤原周史氏 日本環境衛生センター 次長 岡崎貴之氏

令和7年度 技術部会 施設見学研修会 開催される2025年8月18日

環維協技術部会では先進技術あるいは特徴的な技術を取り入れた廃棄物処理施設の見学研修会を実施しており、「令和7年度技術部会施設見学研修会」を下記のとおり開催しました。

1. 開催日:令和7年7月29日(火)

2. 見学施設

1) ごみ処理施設:大田清掃工場(東京二十三区清掃一部事務組合)

2) 水処理施設:有明水再生センター(東京都下水道局)

3. 参加者数

1) ごみ処理施設 27名

2) 水処理施設 26名

4. 施設および研修概要

1) 大田清掃工場(新工場)

所在地:東京都大田区京浜島3-6-1

焼却方式:全連続燃焼式火格子焼却炉(廃熱ボイラ付)

処理能力:600トン/日(300トン/日・炉×2基)

ボイラ :過熱器付自然循環式水管ボイラ

発電設備:衝動式外部抽気復水型蒸気タービン

発電定格出力:22,800kW

【研修概要】

大田清掃工場(新工場)と大田清掃工場第一工場が隣接して稼働しており、今回は新工場の方を見学させていただきました。

羽田空港の直近であるため、煙突が低く抑えられていることが印象に残る施設です。

まずは見学者説明室にて施設の概要の説明をしていただき、その後2グループに分かれて施設内の見学を行いました。見学者通路からプラットホームや中央制御室、ごみバンカ、プラント内などを見学しました。炉室等は、非常にきれいに維持されていること、また、見学者コースからは、羽田空港を一望できたことが印象的でした。見学後に見学者説明室に戻り活発な質疑応答が行われました。

2) 有明水再生センター

所在地:東京都江東区有明2-3-5

処理能力:30,000m3/日

高度処理:A₂O法+生物膜ろ過法

【研修概要】

有明水再生センターは宇宙船をイメージしたデザインが目を引く施設で、臨海副都心のクリーンセンター内に設置されている分流式汚水処理施設です。処理区域は、砂町処理区の一部との事でした。

A₂O法と生物膜ろ過法という高度処理方式を採用し、処理した水は東京湾に放流しており、また、その一部をオゾン処理や繊維ろ過処理によりさらに綺麗にし、センター内で機械の洗浄・冷却や修景用水等に使用するだけでなく、臨海副都心のビルなどのトイレ用水や東京臨海新交通臨海線の車体洗浄用水に再生水として供給していました。

施設見学は3グループに分かれて行われ、見学中にも、多くの質問が飛び交っていました。

5. おわりに

今回、東京都の2施設で施設見学研修会を開催しましたが、施設や運転維持を行っている人を直接見聞きし大変有意義な施設見学研修会となりました。

特に、空港近くに立地していることによる航空法による建物の高さ制限や、都市部ならではの処理施設を地下に建設するといった特別な条件下での建設はあまり見られない事なので新鮮に感じました。

本報告は協会誌「環境施設マネジメント 81号」に掲載予定です。

JEFMA・JEMA技術交流会開催される2025年7月28日

恒例行事である(一社)日本環境衛生施設工業会(JEFMA)と(一社)環境衛生施設維持管理業協会(JEMA)との技術交流会(廃棄物処理施設維持管理検討会)が、令和7年7月24日にビジョンセンターグランデ東京浜松町にて開催されました。

出席者は、JEFMA11名、JEMA17名の合計28名でした。

会議は、環境衛生施設維持管理業協会の稲田事務局長の挨拶で始まり、引き続きJEMAからの活動報告、JEFMAからの活動報告そして自由討議の順で進みました。

JEMAからの活動報告では稲田事務局長より、環維協の活動概要について説明があり、引き続き尾前技術部会長より、技術部会の役割と活動方針、組織および活動報告がありました。最後に井上安全衛生部会長から安全衛生部会活動について説明を行いました。

JEFMAからは、松本技術委員長より、技術委員会の活動報告およびトピックスの報告をいただきました。

トピックスの項目は以下のとおりです。

1.「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き」の改訂

2.市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について

自由討議ではそれぞれの説明内容の質疑応答や「廃棄物中のリチウムイオン電池の検知センサーやロボットによる分別について」、「ロボットやITVの活用による点検作業の省人化について」、「CCS、CCUの今後の動向について」、「熱中症対策としての作業環境の改善について」、「採用や退職等の人事労務管理について」および「プラントの清潔性」などに関する活発な意見交換が行われ、有意義な交流会となりました。

この会議が、関係各社間の情報の共有化はもとより会員会社内で現場総合力の向上に向けた活動につながりますように期待しております。

2025年度第1回技術部会・安全衛生部会全体会議および総括管理士会・技術部会・安全衛生部会合同意見交換会開催される。2025年7月22日

・日 時 : 7月16日 10:30〜11:35(技術部会全体会議)

10:20〜11:25(安全衛生部会全体会議)

13:15〜17:15(合同意見交換会)

・場 所 : 東京グランドホテル

・出席者 : 技術部会 34名、安全衛生部会 30名、合同意見交換会 74名。

午前中の「全体会議」では技術部会、安全衛生部会の基本方針と各活動グループから2025年度の活動計画について報告がありました。

午後に開催された「総括管理士会・技術部会・安全衛生部会 合同意見交換会」では笠原総括管理士会代表、尾前技術部会長および井上安全衛生部会長からそれぞれ2024年度の活動実績と2025年度の活動計画の報告がありました。

技術部会からのトピックスとして「日本環境衛生施設工業会との技術交流会報告」および「施設見学研修報告」が施設調査・関連団体グループ代表からあり、尾前技術部会長から「環維協活動活性化について」に関して講演が行われました。

安全衛生部会からは「交通安全セミナー」について中日本高速道路(株)から報告されました。

次に、三機グリーンテック?およびカワサキグリーンテック?からそれぞれ「わが社の安全衛生活動」の報告がありました。続いて、「2024年災害調査報告」に関して神鳥副部会長(調査グループ代表)から報告が行われました。

両部会長および総括管理士会代表の講評の後、意見交換会を終了しました。

わが社の安全衛生活動① わが社の安全衛生活動②

三機グリーンテック(株) 無藤 様 カワサキグリーンテック(株) 井上 様

第十六回(令和7年度)通常総会開催される2025年7月 7日

一般社団法人環境衛生施設維持管理業協会の第十六回通常総会が7月4日(金)14時40分から、東京都港区の芝パークホテルにて開催されました。

近藤会長から「環維協では、『地域に根ざして、社会を支える環維協、より時代に合った、より社会に開かれた活動を目差す』を活動方針の元、「現場総合力の更なる向上」取組んでおります。

近年の事業環境は、物価上昇や働き手不足による雇用状況の悪化等の影響が大きく、会員各社に置かれましても非常にご苦労されています。しかしながら、環境衛生施設は市民生活の基盤であり、平素は当然として災害時などの非常事態にもその機能を維持することが求められます。

当協会の加盟会社は19社を数え、環境衛生施設の受託件数は、全国に1,084施設、17,600人を超える運転員の方々が業務に携わっています。当協会は日本の環境衛生施設の運営・維持管理における重要な役割を担っており、社会情勢、時代のニーズに応えた協会活動を今後とも維持することが求められていることがご理解頂けるものと考えております。

今後とも関係する皆様方の引続きのご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。」と挨拶があり、引き続き議事に入りました。

議事では令和6年度の事業報告・決算および令和7年度の事業計画・予算が原案どおり可決承認されました。続いて現理事11名および現監事1名全員の任期満了に伴い、理事11名および監事1名が選任されました。

総会後の理事会において会長・副会長の選定が行われ、上村会長と鈴木副会長および石川副会長が選定されました。

新しく就任した上村会長から就任挨拶があり(就任挨拶は「ご挨拶」に記載)、その後、貢献者表彰に移り、特別貢献者として近藤前会長に、貢献者として7名の方に、上村会長より感謝状と記念品が手渡され、感謝の言葉がありました。

次に功労表彰では、「令和6年能登半島地震において災害廃棄物の処理等に関する支援活動」に積極的に取り組まれ、当協会の環境大臣表彰受賞につながったとして、「荏原環境プラント(株)、カナデビア環境サービス(株)、カワサキグリーンテック(株)、神鋼環境メンテナンス(株)、日鉄環境エネルギーソリューション(株)」の5社に表彰状が手渡されました。

上村会長からは今回の大臣表彰は功労表彰を受賞された5社を含め、会員会社の大規模自然災害への支援活動が高く評価されたことへの証左であると考えておりますとの言葉がありました。

講演会では国立研究開発法人 国立環境研究所 フェローの大迫政浩様から『日本型サーキュラーエコノミー・アプローチの可能性』と題して貴重な講演をいただきました。

18時からは懇親会になり、環境省 環境再生・資源循環局長の角倉一郎様からご祝辞をいただき、岡山大学 名誉教授の田中勝先生にご挨拶をいただきました。

次に、日本廃棄物団体連合会の副会長で一般財団法人 日本環境衛生センター理事長の南川秀樹様のご発声で乾杯、懇談となりました。

歓談の冒頭、環境省大臣官房審議官の成田浩司様、環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課長の杉本留三様および廃棄物適正処理推進企画官の福井和樹様からもご挨拶をいただきました。中締めは鈴木副会長が行い、盛会裡に散会となりました。

<総会会場>

<通常総会挨拶 近藤会長> <講演会 国立環境研究所 大迫フェロー>

令和6年度大規模自然災害等の被災地域支援活動に対する災害対応支援環境大臣表彰が授与される2025年7月 3日

環維協メンバーが、令和6年度能登半島地震において災害廃棄物の処理等に関する支援活動に積極的に取り組まれたことにより、環維協に対して災害対応支援環境大臣表彰状が授与されました。

表彰式は令和7年6月25日に環境省にて行われ、近藤会長が浅尾環境大臣より表彰状を受け取られました。

なお、今回の大臣表彰に関して会員会社5社より、令和6年度能登半島地震災害における被災地域支援活動や災害廃棄物受け入れ処理を実施されたと報告がありました。報告のあった5社は下記のとおりです。

・荏原環境プラント株式会社

・カナデビア環境サービス株式会社

・カワサキグリーンテック株式会社

・神鋼環境メンテナンス株式会社

・日鉄環境エネルギーソリューション株式会社

5社に対しては環維協より功労表彰を7月4日の通常総会にて授与します。

今後も、大規模自然災害発生時にはおいては、会員各社の支援活動が必要と考えられますので、その節はどうぞよろしくご協力のほどお願いいたします。

2025 年度広報部会全体会議、施設見学会実施される2025年6月13日

(一社)環境衛生施設維持管理業協会 広報部会では、2025年5月22 日(木)、23日(金) に島根県隠岐の島町の「島後リサイクルセンター」および「島後清掃センター」を訪問し、 「離島におけるリサイクルの実態、海洋ごみの実態と処理問題など」をテーマとして施設見学を行い ました。当日は広報部会会員12名が参加しました。

隠岐の島(地形、地理など)について

島根半島の北方、40〜80kmの日本海に浮かぶ隠岐の島は 、住民の住む4つの大きな島と、他の約180の小島からなる諸島です。円形で最も大きな島を島後、西南方向の西ノ島、中ノ島、知夫里島の3島を島前と呼びます。総面積は346km2で、人口は約13,000人。高齢化率(65 歳以上の高齢者人口)は上昇しているとのことです。隠岐の島への観光客数は、年間約50,000〜60,000人で推移しています。

隠岐の島はユネスコの世界ジオパークに認定されており、地球のプレート活動や火山活動などによって造られた「大地の成り立ち」、その大地の上に育まれた「独自の生態系」、私たちの歴史や文化といった「人の営み」をひとつの物語として知ることができる地域です。そして、隠岐の島の 島後に所在する隠岐空港も「隠岐世界ジオパーク空港」の名が付されています。

施設見学および全体会議

5月22日(木)は、島後の「隠岐世界ジオパーク空港」からレンタカーで移動して、隠岐の島町のごみ焼却施設である「島後清掃センター」の見学を行った後、隠岐の島町役場に伺い、広報部会の全体会議と本誌の編集会議を行いました。

残念ながら時間の関係で島後清掃センターは詳しく見学することができませんでしたが、この施設は、25t/dの焼却能力を持ち、環境に配慮した運営が行われており、エネルギー起源のCO2排出量を5%以上削減することを目指しているそうです。

その後の全体会議および編集会議では、町役場の会議室を利用させていただき、隠岐の島町環境課の原課長からご挨拶をいただくなど大変お世話になりました。

広報部会全体会議および編集会議では「環境施設マネジメント」第80号の編集企画会議を開催し、今後の誌面作りなどについて活発な意見交換をいたしました。

会議終了後は西郷港近辺にて懇親会を行いました。

翌日の23 日( 金) には、隠岐の島町のリサイクル施設である「島後リサイクルセンター」を見学させていただきました。西郷港からレンタカーで施設に向かい、施設入場後、施設内を見学させていただきながら、竣工、運転開始から今日に至るまでの期間における施設の変遷や現在の運転管理業務、維持管理業務などの状況などについても丁寧にご説明いただきました。

この施設では離島独特の状況が数多くありましたが、特に施設の方々のチームワークの良さと中央制御室のオペレーションを女性の方が行っていたことに新鮮味を持って見学させていただきました。

こちらのリサイクル施設には海洋ごみも持ち込まれるとのことですが、これらのごみは、主にプラスチック製品や漁具(網、ブイなど)、生活ごみ(主に海外から)などだそうで、ごみの量の多さや大きさ、形などで対応(圧縮など)することが非常に大変でご苦労されているそうです。

近年、隠岐の島の海岸には海流(対馬海流、リマン海流など)や風の影響などで漂着する海洋ごみの増加が深刻化しているとのことです。

その後は、レンタカーで「隠岐世界ジオパーク空港」に移動し散会となりました。最後になりましたが、今回の施設見学に際しご協力いただきました、隠岐の島町の皆様、さらに、ご案内していただきました極東サービスエンジニアリング(株)、隠岐の島ハイトラスト(株)の皆様に誌面を借りてお礼申し上げます。

焼却施設:島後清掃センター

焼却施設:島後清掃センター所在地:隠岐郡隠岐の島町岬町飯の山1-2

竣工:1993(平成5)年3月

運転開始:1993(平成5)年4 月

施工会社:(株)タクマ

処理方式:ストーカー炉(バッチ運転)

処理能力:25td(12.5t/8h×2炉)

稼働時間:8時間

運転:隠岐の島ハイトラスト(株)

リサイクル施設:島後リサイクルセンター

リサイクル施設:島後リサイクルセンター所在地:隠岐郡隠岐の島町今津16

施工:2001(平成13)年3月

運転開始: 2001(平成13)年10 月

施工会社:極東開発工業(株)

処理方式:破砕、選別、圧縮

処理能力:2.7t/5h

稼働時間:5時間

運転:極東サービスエンジニアリング(株)

令和6年度日環センター・環維協 維持管理技術交流会(水処理部門)開催される2025年5月29日

日 時:令和7年5月28日(水)

場 所:環維協会議室

出席者:18名 日環センター:6名、環維協:12名

日環センター(一般財団法人 日本環境衛生センター)と環維協との水処理部門に関する技術交流会が、5月28日に開催されました。

環維協は会員会社7社、12名の参加者が集まり、環境衛生施設の最新の動向を知る貴重な機会とお互いの活動報告に続き情報交換・意見交換が活発に行われ、環境衛生施設の最新の動向を知る貴重な機会となりました。

1)議題

(1) 日環センターからの活動報告

①精密機能検査業務の実施状況

②長寿命化の総合計画の実施状況

③PFI関連業務の実施状況

(2) 環維協からの報告

①環維協の組織と活動概要

②技術部会報告

③安全衛生部会報告

2)自由討議

(1)日環センターに聞いてみたい

①農業集落排水施設にし尿を投入することはできるのでしょうか。

②畜産系の汚泥について、し尿処理施設に受け入れることはできるのでしょうか。

また、畜産排水処理は一般的にどのように処理されているのでしょうか。

③海外のし尿処理事情について

④し尿を下水道に放流する施設でのノルマルヘキサン抽出物質が規制値を超過

しないための対策について

⑤ノルマルヘキサン抽出物質の分析方法について

⑥し尿処理や最終処分場での脱炭素に向けての取組みについて

⑦汚泥再生処理において資源循環を促進するための新しいアプローチや技術について

⑧豪雨災害や震災において準備しておくべき事項について

⑨し尿、汚泥再生センターの広域化、施設の集約状況について

(2) 環維協に聞いてみたい

①搬入量減少や搬入性状の希薄化が進み間欠運転を行っている施設が増えて

きている。 計画処理量を超過した投入などにより都道府県から指導を受けた

事例について

②水質汚濁防止法施行規則等の改正に伴って、放流水の基準が大腸菌群数から

大腸菌数に改められたが、自主管理はどのような対応をしているか。

③し尿・汚泥再生処理施設の維持管理人数について、AI・IoT技術の導入や働き方

改革等によってどのように変化してきているか。

④包括的民間委託における性能要件について、施設建設時の性能保証値とそれ

以外(水質汚濁防止法の規制基準や廃棄物処理法の維持管理基準値等)のどちらの

事例が多いか。

⑤社会資本整備総合推進交付金事業によるし尿受入施設の建設または管理運営の

実績はあるか。

2025年度「環境施設総括管理士」新規申請者の募集を開始しました。2025年5月16日

2025年度「環境施設総括管理士」新規申請者の募集を開始しました。

同時に3年毎の登録更新者の更新手続きも受付を開始しました。

一般社団法人 環境衛生施設維持管理業協会(略称、環維協)では2025年度の「環境施設総括管理士」新規申請者および登録更新者の募集を2025年5月16日に開始いたしました。応募締切は6月6日です。

新規応募者はこのあと、論文作成要領説明会(7月14日開催)、資格認定研修会(9月4日,5日開催)、論文審査(論文は9月24日締切)および口述審査(12月4日,5日開催)を経て、2026年1月の理事会で正式に認定されます。

この環境施設総括管理士は、環境衛生施設の運転・維持管理における最上位に位置する資格と自負しており、特に論文作成には廃棄物処理施設の計画・設計から運転維持管理までの幅広い知識が必要とされます。

応募資格は環維協の会員会社に在籍し、廃棄物処理に関する技術上の業務に申請時に10年以上の経験を有し、技術士または一般財団法人日本環境衛生センターの「廃棄物処理施設技術管理士」の資格を取得したもので、環境施設総括管理士認定後に配属される部会に参加し、協会活動に積極的に参画できることなどを条件としています。多くの応募を期待しております。

応募の詳細は会員各社の協会窓口担当者へ送信しましたそれぞれの募集要項をご参照下さい。

・新規応募者の方…2025年度環境施設総括管理士 新規募集

・登録更新者の方…2025年度環境施設総括管理士 登録更新

大阪産業大学の学生がごみ処理施設を見学2025年4月30日

令和7年2月26日、協会機関誌『環境施設マネジメント』の人気企画である「維持管理第一線/現場訪問記」の取材のため、大阪産業大学デザイン工学部環境理工学科3年の千代森柊吾さんが、佐賀県のクリーンヒル天山を見学しました。

「維持管理第一線/現場訪問記」は、大学生が環境施設の維持管理の現場を訪れ、学生の視点から自由にレポートする企画です。

クリーンヒル天山は、天山地区共同環境組合のごみ処理施設。全連続燃焼式ストーカ炉でで、多久市・小城市の可燃ごみを処理しています。ストーカ炉は特別な技術である水冷式を採用し、火格子の長寿命化を図っています。

当日は施設の特徴についてお話を伺った後、実際に施設内を回り、中央制御室、クレーン操作室、焼却炉、ストーカ用冷却塔、ろ過式集じん器などを間近で見学させていただきました。これまでも大学のゼミなどでごみ処理施設を複数見学してきた千代森さん。水冷式ストーカの仕組みや近年のごみ質の変化などにも興味を持ち、積極的に見学をしていました。

【施設概要】

所在地:佐賀県多久市北多久町大字小侍4644番地29

竣工:2020年3月

処理方式:全連続燃焼式ストーカ炉(水冷式)

処理規模:57t/d(28.5t/24h×2炉)

運転維持管理:三機グリーンテック(株)

千代森さんによる現場訪問記は、『環境施設マネジメント』80号(2025年9月発刊予定)に掲載します。

<施設全景> <中央制御室>

<炉室を隅々まで見学> <ストーカ炉の火を目視確認>

環維協機関誌『環境施設マネジメント』79号を発行しました2025年3月17日

環維協の機関誌『環境施設マネジメント』79号を、2025年3月12日(水)に発行いたしました。

「巻頭言」は、(公社)全国都市清掃会議専務理事の金澤貞幸氏に「自治体の要請に応え、廃棄物対策を推進」と題してご執筆いただきました。

「リレー随筆」は、カナデビア環境サービス(株)の石川英司代表取締役社長が「記憶に残る出張/酒と肴にまつわる話」と題して執筆しています。

「The Voice」コーナーでは、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合事務局環境施設課施設係課長補佐の小野和弘氏にインタビューし、富岡甘楽 衛生管理センターについて伺いました。

「現場訪問記」では、大阪産業大学の大西航太さんが河内長野市衛生処理場を訪問し、レポートしています。

定例の「維持管理技術講座」「現場からのレポート」なども充実しています。

『環境施設マネジメント』は、協会会員以外の方にもご購入いただけます。詳細は当協会WEBの「出版物一般案内」をご覧ください。

令和6年度 総括管理士会・技術部会・安全衛生部会全体会議、合同意見交換会および総括管理士認証式が開催される2025年3月10日

第2回総括管理士会・技術部会・安全衛生部会全体会議、合同意見交換会および総括管理士認証式が神戸市三宮国際ビルで開催されました。

日 時:令和7年3月6日(木) 12:15〜16:40

場 所:三宮国際ビル2階会議室(神戸市)

出席者:技術部会全体会議:48名、安全衛生部会全体会議:36名、

合同意見交換会および総括管理士認証式:86名

1.技術部会全体会議

石川技術部会長より技術部会の役割・組織・活動概要について説明がありました。引き続き、技術部会の各グループ代表および各チームリーダーから、それぞれのグループ、チーム活動の詳細な報告等、年間活動の成果が発表されました。

2.安全衛生部会全体会議

井上安全衛生部会長より安全衛生部会の組織・安全成績・活動概要について説明がありました。引き続き、安全衛生部会の各グループ代表から、それぞれのグループ活動の詳細な報告等、年間活動の成果が発表されました。

3.合同意見交換会

全体会議での各部会での発表後、技術部会、安全衛生部会および総括管理士会のメンバーなどが参加して合同意見交換会が行われました。

まず、技術部会長、安全衛生部会長および総括管理士会代表から挨拶および活動報告が行われました。

個別報告として技術部会から施設調査・関連団体グループの土屋代表から水処理部門およびごみ処理部門に関する日本環境衛生センターとの技術交流会について報告されました。

安全衛生部会から「わが社の安全衛生活動」と題して、会員会社2社の事業所で取組んでいる安全衛生活動が紹介されました。

「わが社の安全衛生活動について」

JFE環境テクノロジー(株)

QSE部安全衛生管理課

課長補佐

村上 拓馬 様

「わが社の安全衛生活動について」

東京エコサービス(株)

環境技術部 事業推進課

事業推進担当課長

吉田 幸弘 様

更に、関連部署グループの和田様から事業所の安全対策に関するアンケート報告が行われ、井上安全衛生部会長から優良事業所見学会について報告されました。

4.総括管理士認証式

今回認定されたのは、新規総括管理士11名、更新認定者30名で、今回の登録者を含めて総括管理士の総数は123名となりました。(部門別内訳は、ごみ焼却:94名、粗大・リサイクル:14名、汚泥再生・浸出水:15名)

新規総括管理士は2日間の認定研修会を受講したうえで厳しい論文審査、口述審査に合格して、1月の理事会で承認され、今回の認証式に至りました。

認証式では近藤会長より新総括管理士一人ひとりに、また更新認定者は代表者に認定証が手渡されました。その後、新総括管理士が自己紹介と抱負を述べた後、総括管理士会代表から、下記の講評がありました。

【川端総括管理士会代表の講評】

今年度新たに総括管理士として認定された11名の 皆さん、おめでとうございます。そして大変ご苦労様でございました。また、更新認定者30名の方が総括管理士の活動を続けて頂くことに大変嬉しく、また心強く思います。

新規申請者の論文内容について簡単に触れますと、運営管理者として日常努力されている顧客満足を追求する工夫や経験の内容、労働災害のヒヤリ・ハットの認知と撲滅に関する課題回答が具体的であり関心を持ったところです。至近の運営案件はDBO方式が主流となっています。これまで自治体が中心で事業者は運転管理のみといった一辺倒から、地域住民と一体となった安全、安心、そして安定運転を完全に達成する施設管理を要求されています。このような背景と状況から皆さんにとって重要課題と認識されていることが伺えました。皆さんが主張した考えと行動を肝に銘じ、しっかりと活動して頂きたいと思います。

最後になりますが、総括管理士の皆さまには、より一層の自社での指導、支援と当協会での益々のご活躍を強くお願い申し上げます。

新総括管理士の氏名・所属会社は以下の通りです。

第33期総括管理士(新規11名)

<ごみ焼却部門>

吉田 幸弘 : 東京エコサービス(株)

佐藤 康幸 : JFE環境サービス(株)

能登 哲也 : JFE環境サービス(株)

廣瀬 朗 : JFE環境サービス(株)

藤山 和久 : (株)タクマテクノス

中村 友哉 : カナデビア環境サービス(株)

水越 芳樹 : 川重環境エンジニアリング(株)

手塚 美延 : (株)川崎技研

松山 伸哉 : (株)日本管財環境サービス

<リサイクル部門>

横井 隆士 : 極東サービスエンジニアリング(株)

<汚泥再生部門>

今田 綾介 : 浅野アタカ(株)

更新認定者(15期、18期、21期、24期、27期および30期)合計30名

・ごみ焼却部門 (20名)

・リサイクル部門 (6名)

・汚泥再生部門 (4名)

【近藤会長の講評】

当協会の総括管理士には現場総合力の向上を担う運転維持管理のエキスパートとして、運転管理のスペシャリスト育成や、質の高い運転維持管理を提供するための指導者としての役割を担っていただくことを期待しております。

総括管理士の皆さんには当協会の活動が市民生活に与える影響が大きいことをあらためて感じて頂くと共に、この従業員の方々の先鋒として活躍され、各施設における安全・安心な運転維持管理の達成に尽力願いたいと思います。

さて、近年、施設運営の受託契約では複数年契約や長期包括契約あるいはDBO契約が増加しており、長期にわたる人材確保が必要になってきていることに対して、将来にわたって働き手不足が予想されています。各プラントメーカで、運転の自動化、AI化に力を入れていますが、取り扱うものが一般廃棄物である以上、全く人の手を介さないということはなかなか難しく、少ない人員で対応することが求められてくると思われます。このことからも、現場総合力を向上させ、運転維持管理のエキスパートを育成することが必要になります。

さらにプラント設備は高度化しており、これに対応した、より高度な操業技術が必要となってきています。また、脱炭素社会形成に向けた法改正、機能増強、防災拠点化等の社会ニーズの変化に対応するため、操業技術だけでなく、最新の社会情勢や情報を入手し、施設の設計思想とのマッチングを考えていく必要があります。総括管理士の皆さんは、これらについてもご理解頂き、地域や時代の多様な要請に積極的に応えるという当協会の事業目標達成にも注力頂きたいと思います。

今後とも会員会社皆様のお力をお借りして、総括管理士の活躍する場をこれまで以上に広げていくとともに、総括管理士の資格者を増やし、技術レベルを上げ社会に認められる資格としていきたいと思います。

<近藤会長の講評>